사이드 프로젝트가 실패하는 이유

가끔씩 생각합니다.

사이드 프로젝트가 실패하는 이유는 사이드 프로젝트란 용어를 쓰기 때문 아닐까?

사이드 프로젝트라는 말은 곁다리로 하겠다는 말.

이 용어에는 나는 여기에 올인하지 않겠다는 의미가 숨어있습니다.

한 번 내보고 잘 되면 대박, 안 되면 말지 뭐.

사이드 프로젝트라는 것을 완성해서 출시하기도 쉽지 않지만…

출시하면 당연하게도 별 반응이 없습니다.

그리고 한 번 해봤다는 걸로 만족합니다. 어차피 사이드 프로젝트였으니까.

다들 빠이빠이하고 본업으로 돌아갑니다.

용기를 내서 전업으로 도전하는 사람들도 간혹 있습니다.

1년 간 육아휴직을 하고 그 기간 동안 올인해 보겠다.

이런 사람들이 대부분 취하는 전략은 1년 동안 앱 12개 만들기입니다.

휴직 기간 동안 최대한 빡세게 만들어보자.

그중에 하나는 걸리겠지. (잘 안되면 할 수 없고)

저는 이런 생각에 동의하지 않습니다.

출시하면 그때부터가 시작인데 며칠 반응을 보고 바로 다른 걸 하겠다고?

앱을 출시하고 나서 드디어 완성했다고 기뻐하는 사람들은 많지만..

이제부터 긴 여정의 시작이다라고 생각하는 사람들은 많지 않습니다.

사실은 저 또한 그렇게 생각했었습니다.

당근마켓을 보면서 배웠습니다.

당근마켓이 처음에 어떻게 시작했는지 잘 기억합니다.

아이디어에 동의하면서도 볼륨 문제를 해결할 수 없을 거라 생각했습니다.

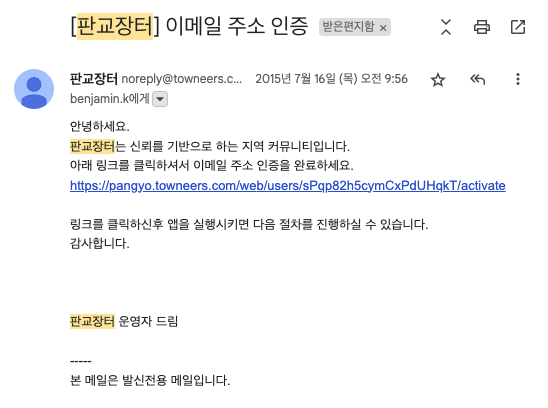

판교장터 오픈 하던 날. 아마 2015년 7월이었나 봅니다.

곁에서 지켜보면서 잘 되기를 바라면서도.. 솔직히 안쓰러운 마음이 더 컸습니다.

아무리 봐도 안 될 것 같은데… 저걸 계속 잡고 있나.

이런 생각을 3년쯤 했습니다.

그러거나 말거나 그들은 그냥 묵묵히 한 걸음씩 걸어 나갔고…

어느 순간 (아마 2018년 즈음에서야) 당근마켓이 잘 안 될 거라는 제 생각도 바뀌어 버렸습니다.

서비스를 만드는 마음가짐도 함께 바뀌었습니다.

얼마나 고마운 일인지 모릅니다.

함께 읽으면 좋은 글: